脇本海岸の特徴

鹿児島県はウミガメの年間上陸回数は日本一ですが、2000~9000回(うち半数程が産卵回数となる)と年によって変動します。その大半は屋久島や奄美大島などの南の島々ですが、県本土の約10の市町村の砂浜でも産卵します。

脇本海岸にはアカウミガメが年数回から20回ほど上陸し、回数はそれほど多くありませんが、県内最北端の貴重な産卵場所となっています。しかし、1991年に55回の上陸が観測されて以来、減り続けています。

ウミガメが産卵に訪れる海岸は、まだ自然が残されているわけですから、何とか後世にウミガメが帰ってくる自然を残したいという思いで保護活動をしています。

番号:0101-001

2020年7月 早朝まで産卵していたアカウミガメ(通常は夜中に帰海するのでめったに見られない光景)

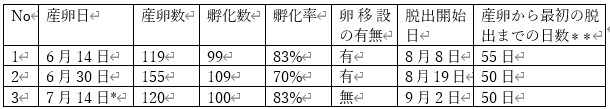

2025年産卵・孵化まとめ

*3回目の産卵は見落としており、産卵周期から推定した産卵日。9/2早朝に子ガメ脱出の足跡があった

**孵化したあと、子ガメは巣の上部にしばらくとどまるため、巣から脱出するのは孵化から数日後になる

3ヵ所とも孵化・脱出終了後に鹿児島水族館の学芸員とNPOカメチドリで協働調査しました。今回初めて産卵から脱出までの巣の温度を測定したことにより、巣穴がオスとメスの生まれる確率が50:50になる理想的な平均温度(約29℃)であったことがわかりました。2か所は海水に浸かる場所に産卵したため、卵を移設しましたが、孵化率も70%以上で移設の方法も適切であったと思われます。

6月30日に高所に移設した産卵巣の半分が波に流されたが、かろうじて卵が流されず残った

0101-006

その8日後に無事に多くの子ガメが孵化し、巣から脱出

0101-007

6月30日産卵の孵化が終了し堀上調査する様子

0101-008

ウミガメの形ができたところで死亡した卵もあったが、その数は昨年よりは少なかった

0101-009

毎年の保護活動の概要

上陸シーズン(5~8月)の保護活動は毎朝、薄暗い早朝から始まります。2.6Kmの砂浜を往復して砂浜に残された足跡を発見したらメンバーが集まり、産卵した場所を特定します。カメはカモフラージュがうまいので、簡単には見つけられません。また、上陸しても産卵しないことも多いのです。卵を見つけたら、その場所が潮に浸かる場所であればすぐに高所へ移設します。産卵に適した砂浜が減っているので不適切な場所に産卵するケースが増えています。産卵場所には立ち入り禁止の看板と柵を立てます。

産卵から2か月前後で孵化が始まります(孵化シーズン7-9月)。子ガメも海岸の光に惑わされるので夕刻以降は海岸駐車場を閉鎖していますが、海の家の夜間営業などのため静かで真っ暗な海岸作りに苦労しています。夜中に監視カメラでとらえた海に帰っていく子ガメには「頑張って帰ってこいよ」と言いたくなります。ウミガメの産卵や保護活動の詳細は、季刊誌の「脇本海岸 渚だより」にあるので「6広報/アーカイブ」からご覧ください。

番号:0101-002

2023年7月 ウミガメの上陸跡

番号:0101-003

2024年7月 立ち入り禁止の目印をしたウミガメ産卵場所

オフシーズン(10-4月)は毎日の海岸清掃と、遊歩道などの草刈りで美しい環境を守ります。また2月頃には産卵場所に生えた根の強い海岸植物を除去する作業を行います。海水に浸からない砂浜には草が生えてしまいウミガメが穴を掘りにくくなっているからです。これらの作業は重機を入れて10日間ほど行う必要があり、費用の捻出に苦労しています。

番号:0101-004

2024年2月 自然遊歩道の草刈り

番号:0101-005

2023年2月 ウミガメ産卵場所の確保のための草木根の除去作業

鹿児島県のウミガメのことをもっと知りたい方は下記をご覧ください